在全球化与反全球化的拉锯战中,关税作为地缘政治的重要工具再次被推上风口浪尖。当美国对华商品征收高达245%甚至更高的关税时,表面上看是贸易壁垒的加固,但深入分析会发现,这背后隐藏的供应链”牛鞭效应”才是真正威胁全球消费者和企业利益的隐形杀手。从价格传导机制到全球产业链重构,中国出海企业正面临前所未有的挑战与机遇。

一、“牛鞭效应”:关税影响的倍数放大器

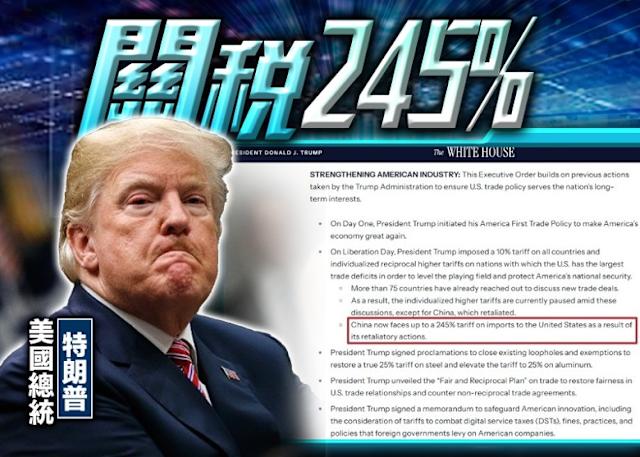

让我们从一个简单却极具说服力的例子开始。根据彭博社的数据分析,一块在中国生产、原本售价44.99美元的汽车脚垫,在新一轮关税冲击后,价格几乎翻倍至89.99美元。而这块脚垫的原始制造成本是多少?仅仅6美元。

图1:图片来源如图所示

从这张价格构成图中,我们可以清晰地看到价格是如何一步步被放大的:

原始FOB价格:$6

加上关税和运费后的落地成本:$17.52

批发价(加价约105%):$35.99

最终零售价(再加价约150%):$89.99

其中最引人注目的是那个7.5美元的“互惠关税”(占原始成本的125%)。根据价格传导路径,这7.5美元的关税在批发环节被放大到约15美元,在零售环节进一步放大至约39美元。最终,一个小小的关税变成了消费者额外支付的45美元。

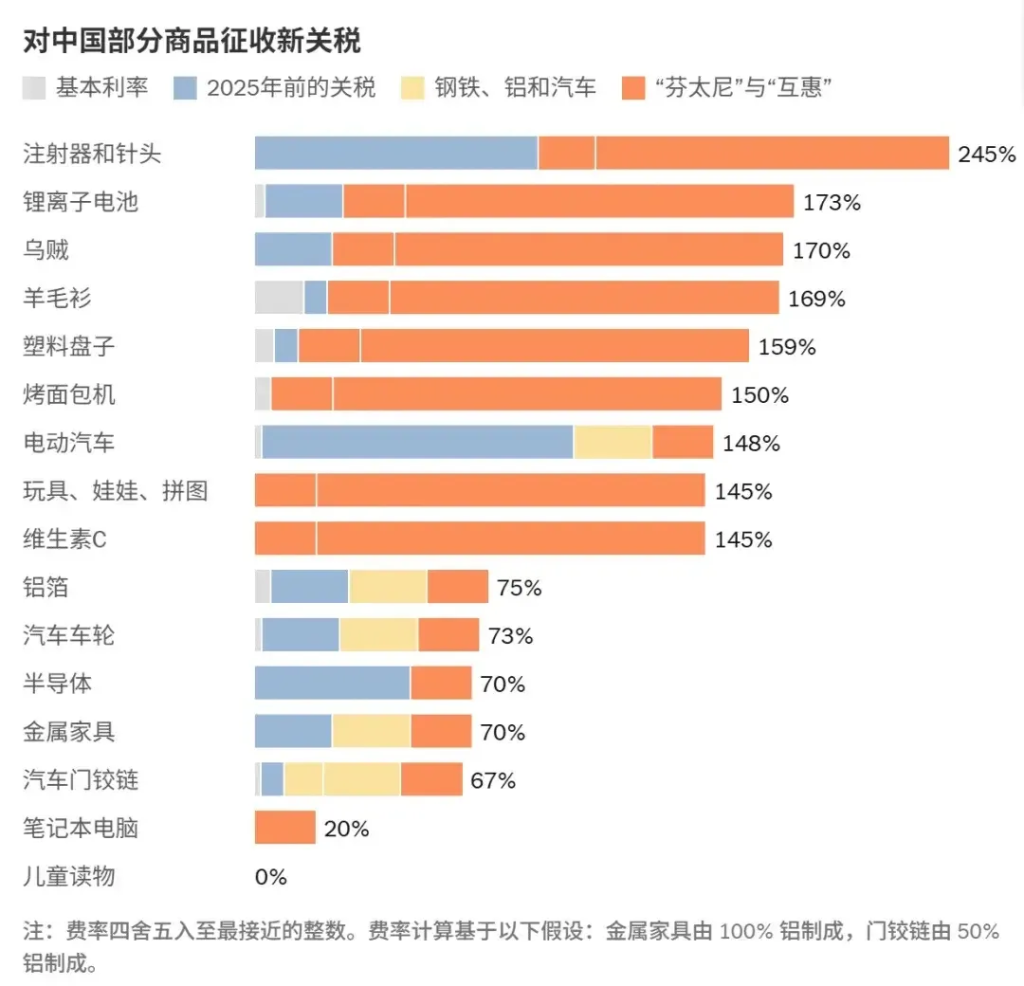

这就是供应链管理学中的“牛鞭效应”(Bullwhip Effect)在关税领域的典型体现。所谓“牛鞭效应”,指的是供应链上游的小波动会在传递到下游时被逐级放大,就像牛鞭从手柄到鞭梢的幅度越来越大。在关税背景下,这种效应尤为明显:

成本不确定性溢价:当供应商面临关税不确定性时,会在定价中加入风险溢价,以防未来关税进一步上升

库存策略调整:进口商为应对可能的供应中断,会增加库存,导致库存成本上升

替代来源溢价:当需要寻找替代供应商时,往往会面临更高的采购成本和转换成本

市场结构变化:供应减少导致的市场结构变化可能使卖家获得更强的定价权

需求波动放大:最终消费者对价格上涨的反应会传导回整个供应链,进一步加剧波动

值得注意的是,如果整个供应链中各环节仅保持利润额不变(而非利润率不变),最终零售价将是52.51美元,相比44.99美元仅上涨了17%。这远低于目前看到的89.99美元的实际价格,充分说明了“牛鞭效应”的威力。

在关税冲击下,牛鞭效应让原本有限的关税成本在供应链中被层层放大,最终由消费者承担高昂的溢价。这不仅加剧了市场价格波动,也削弱了供应链的整体效率与韧性。理解并警惕牛鞭效应,是企业和政策制定者应对贸易摩擦、优化供应链管理的关键。

二、中美贸易新格局:脱钩、转移与重构

在广交会这个中国最大的贸易展会上,来自世界各地的参展商正亲身经历着全球贸易格局的剧变。一位新泽西商人保罗·麦格拉思的遭遇颇具代表性:他的首批400箱宠物食品在1月份从中国发货,恰好遇上新一轮关税,额外增加了5000美元的进口成本。为了消化这部分成本,他不得不将零售价从原来的约300美元提高三分之一至399美元。

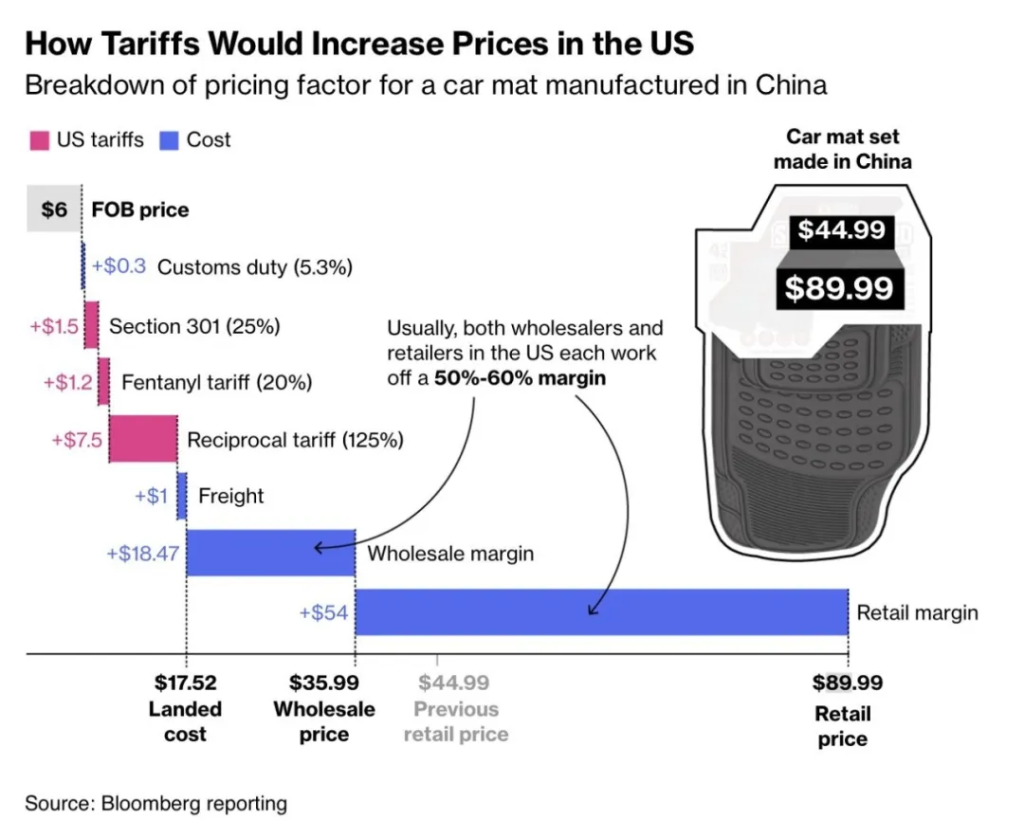

“我们都知道关税会来,但这种程度确实有些荒谬,”麦格拉思评论道,“目前美国对中国进口商品征收的累计关税已达245%。”

这种高额关税正在彻底改变中美贸易的面貌:

贸易量剧减:中国港口货物处理量在最近一周同比下降10%,部分航运公司报告约70%发往美国的货物被取消或暂停

订单中止:一些航运公司甚至在船只已经离港后被迫召回,因为美国买家取消了订单

产能过剩风险:中国制造业面临订单骤减带来的产能过剩压力,部分企业已开始裁员

出口渠道重构:广交会上的参展商纷纷展示其海外工厂,并讨论从东南亚地区增加出货的计划

地缘政治角力也在加剧这种变化。特朗普政府给予越南和泰国等国家90天的关税宽限期,这实际上鼓励了中国企业加速向东南亚转移产能。正如欧亚集团中国区主任王丹所言:“中美关系已无法挽救,这种变革是不可逆的。随着人口结构变化,这可能是使制造业产能过剩成为可能的最后一代。年轻一代将在服务业工作。中国未来的制造能力将不会在中国,而是在亚细安和全球南方等国家。”

图2:中国部分商品最高面临245%关税,图源知乎

三、东南亚:替代中国还是补充角色?

面对中美贸易脱钩和全球供应链重构,东南亚成为制造业转移的重要目的地,但其能否完全替代中国,业界普遍认为存在明显局限,更多体现为对中国制造的补充而非替代。

01产能与产业链差距

产能规模差距大:越南制造业产值约为中国的5%左右,整体产能远不及中国。

产业配套不完善:中国经过多年发展,形成了完整且高效的产业链和供应商网络,东南亚短期内难以复制这一优势。

基础设施瓶颈:东南亚国家港口、公路、能源等基础设施尚未达到支撑大规模制造业转移的水平,制约产能扩张。

02劳动力与成本趋势

随着制造业向越南、泰国等地转移,当地劳动力成本快速上升,降低了转移的成本优势。

中国依托庞大且相对稳定的劳动力市场,结合规模经济,仍保持较强竞争力。

03制造业结构与技术优势

中国在高附加值和尖端制造领域优势明显,尤其是自动化、柔性制造和“用机器制造机器”的重工业能力,东南亚尚难匹敌。

东南亚更多承接劳动密集型和中低端制造业,如服装、消费电子中间品等,与中国形成产业链上下游的互补关系。

04供应链重构与全球视角

许多跨国企业和中国制造商采取“部分转移”策略,将部分生产线移至东南亚以规避关税和分散风险,但关键环节和高端制造仍留在中国。

东南亚在全球供应链中更多扮演“补充基地”角色,帮助中国制造业提升灵活性和多元化,而非完全取代。

通过加强中国与东南亚的产业协同,有望打造扩容版“世界工厂”,提升亚洲整体制造业竞争力。

05现实案例与企业观点

加拿大厨具公司Forno创始人表示,供应商正向东南亚转移产能,但仍需时间准备,表明转移是渐进过程而非立即替代。

巴西家电公司Mondial外贸总监指出,关税导致中国工厂缩减规模,难以找到完全替代美国进口的产品,体现中国制造的重要性难以轻易被取代。

06结论

东南亚在全球供应链重构中扮演着重要且日益增长的角色,但当前和可预见的未来,其更多是中国制造的补充而非替代。中国凭借完整产业链、高端制造能力、规模经济和基础设施优势,仍是全球制造业的核心。东南亚则通过承接部分劳动密集型和中低端制造,缓解中国制造业压力,促进产业链多元化和风险分散。两者协同发展,将共同推动亚洲制造业的升级和全球竞争力提升。

图3:图源彭博亚洲

四、供应链重塑:中国企业的战略选择

在关税冲击和供应链重构的大背景下,中国出海企业需要制定更具韧性的全球化战略。以下几种策略值得考虑:

01多元化生产基地布局

越来越多的中国企业正在建立“中国+N”的全球生产网络,将部分产能转移到东南亚、墨西哥等地区,以应对地缘政治风险。

以广交会上一家家电制造商为例,他们已在马来西亚建立新工厂。值得注意的是,整个生产设备是在中国制造后运往马来西亚的。现在,该工厂生产的产品出口到美国,而中国制造的产品则出口到世界其他地区。

这种策略不仅规避了关税风险,还保留了中国在设备制造、技术研发等高附加值环节的优势。

02供应链本地化与区域化

随着全球区域经济集团的形成,供应链正从全球化走向区域化。对中国企业而言,这意味着需要在不同区域市场建立完整的供应链体系。

例如,对于欧洲市场,可以考虑在RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)成员国建立区域供应链;对于北美市场,可以利用墨西哥作为进入点;对于“一带一路”沿线国家,则可直接从中国供应或在当地投资建厂。

03价值链升级与品牌建设

面对成本优势减弱的现实,中国企业需要加速向价值链高端攀升。这包括:

研发投入:增加研发支出,提高产品技术含量和创新能力

品牌建设:从OEM向自主品牌转型,提高品牌溢价能力

服务增值:在产品基础上发展服务业务,提高客户粘性

数字化转型:利用数字技术提高设计、生产、物流和营销效率

以家电行业为例,海尔、美的等中国品牌通过全球化布局和品牌建设,已经在全球市场取得了显著成绩。在高关税环境下,这种战略更显其价值。

04供应链数字化与可视化:应对长期不确定性的核心竞争力

值得注意的是,即使未来关税政策可能出现松动,地缘政治带来的不确定性仍将长期存在。在这种环境下,企业需要将供应链数字化管理能力视为核心竞争力来培养:

建立端到端供应链可视化系统,实时监控各环节运作,实现供应链全透明化

利用大数据和AI技术预测潜在风险并制定应对预案,将信息滞后造成的“牛鞭效应”降至最低

实施敏捷供应链管理,提高对市场变化的响应速度,在关税政策变动时能迅速调整策略

建立基于动态数据的多级库存策略,在成本和弹性之间找到平衡

构建数字孪生系统,通过模拟分析优化库存水平和采购决策,减少过度反应

加强与上下游伙伴的信息共享机制,消除信息不对称,协同应对外部冲击

在供应链管理数字化转型方面,卖家、零售商、贸易商乃至制造商都面临相似的挑战:如何在不确定性环境中保持供应链的效率与韧性。有数据显示,企业通过实施端到端数字化供应链管理,可以将”牛鞭效应”导致的库存波动减少40%以上,同时提高供应链响应速度约30%。

对于出海企业而言,这意味着即使无法改变外部环境的不确定性,也可以通过数字化能力建设显著提升对不确定性的管理能力,将挑战转化为竞争优势。那些率先在数字化供应链管理上取得突破的企业,将在未来贸易格局中占据更有利位置。

05利用自贸区与RCEP优势

中国已与26个国家和地区签署了19个自贸协定,覆盖全球35%的贸易额。特别是RCEP的生效,为中国企业提供了重要机遇。

企业可以充分利用这些协定中的原产地规则和关税减免条款,优化全球贸易路径。例如,通过在RCEP成员国之间合理分配生产环节,既可满足原产地要求,又能最大化成本效益。

中国企业的供应链重塑战略强调多元化和区域化的生产基地布局,依托数字化和品牌升级提升价值链地位,充分利用自贸协定优势,并深化内部运营效率和创新能力。通过构建高效、韧性和可持续的供应链体系,中国企业能够更好应对全球贸易环境的不确定性,赢得未来竞争主动权。

图4:牛鞭效应,图源网络

五、重塑价值链:从制造优势到生态优势

在中美贸易摩擦的背景下,中国企业面临的不仅是贸易转移的挑战,更是产业升级的机遇。为了保持竞争力,中国企业需要从单纯的制造优势转向生态系统优势,通过创新驱动、标准输出和数字化转型来重塑自身在全球价值链中的定位。

01从“世界工厂”到“世界创新中心”

尽管部分制造环节可能向海外转移,但中国在研发、设计和核心零部件生产等高附加值环节仍具备强大竞争力。2023年,中国的研发投入已达3.3万亿元,占GDP的2.64%,超过了欧盟平均水平。这为中国向创新驱动型经济转型奠定了坚实基础。

小米生态链模式:通过投资和赋能上下游企业,形成强大的研发和供应链网络。这种生态优势即使面临高关税,也难以被简单复制。

02从产品输出到标准输出

随着中国企业全球化程度的深化,从输出产品到输出标准和规则的转变变得越来越重要。这不仅体现在技术标准上,还包括商业模式、管理体系等。

BYD新能源汽车:其垂直整合的生产体系正在全球范围内建立新标准。尽管美国市场可能受关税影响,但在欧洲、东南亚、中东等地区,BYD的标准和生态正在获得越来越多的认可。

03数字化转型与服务化延伸

在高关税环境下,实物贸易受阻,但数字服务贸易仍具较大发展空间。中国企业可以通过数字化转型,将部分价值从有形产品转向无形服务,降低关税影响。

智能家电制造商:可以将核心价值从硬件本身转向云服务、算法更新和远程维护等服务环节。这不仅提高了利润率,也降低了关税壁垒的影响。

04绿色供应链与可持续发展

在全球价值链重构中,绿色供应链成为提升中国企业国际竞争力的关键战略工具。通过推行绿色供应链管理,企业可以有效应对新兴国际贸易规则,提前布局并巩固全球市场份额。

05价值链升级与多元化

中国企业需要在增量市场外拓空间和存量市场内挖潜力,构建高效、韧性、数字化和绿色的供应链,以获取核心竞争力。通过加强创新能力、技术研发和品牌建设,企业可以在全球价值链中实现跨越式升级。

中国企业在面临贸易摩擦和供应链重构的挑战时,需要通过创新驱动、标准输出和数字化转型等方式,实现从制造优势到生态优势的转变。这不仅有助于保持竞争力,还能推动中国向高质量发展模式转型,巩固其在全球价值链中的地位。

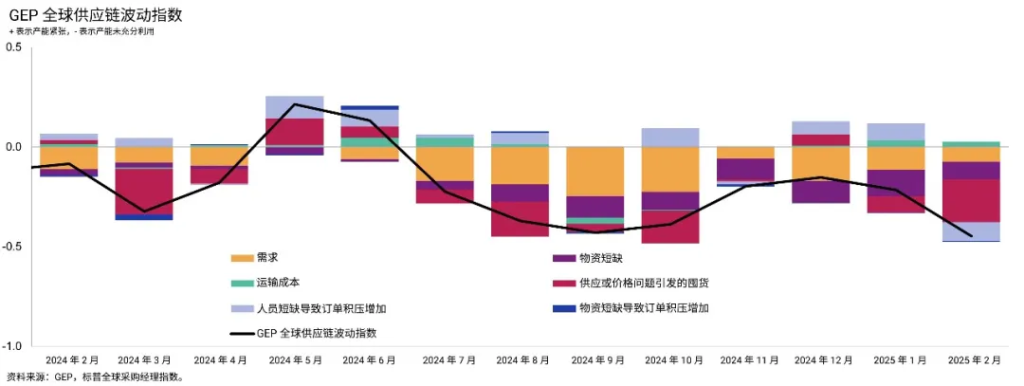

图5:GEP全球供应链波动指数,图源网络

六、结论与展望:变局中的新机遇

高关税和由此引发的供应链“牛鞭效应”给全球贸易带来了巨大挑战。对中国出海企业而言,这是一次痛苦但必要的转型契机。在短期内,关税冲击将加速产业转移;从长远看,外部压力将推动企业优化全球布局和提升价值链定位。

面对新形势,中国出海企业应聚焦以下关键策略:建立多元化的全球供应网络,加大研发投入和品牌建设,利用数字技术创新商业模式,深入融入区域经济体系,提升供应链管理能力。企业家精神和全球视野将成为决定性因素。

最后,虚拟卡Virtual Card是跨境必备工具,是您跨境广告投放的重要支付选择。4399Pay是一家专门提供国际虚拟信用卡的平台,无限开卡且免KYC;有兴趣的朋友可以添加客服TG(@dabai717)进行了解。